Confortement des cavités

Terra Ligeris, Expertise de stabilité de caves et confortement des cavités

Le tuffeau, roche emblématique du Val de Loire, a fait l’objet d’une extraction commencée dès l’antiquité, et devenue particulièrement active à partir du XIème siècle. Parallèlement à cette extraction se sont développés d’importants réseaux de carrières, plus ou moins grandes, aménagées ensuite et au fil du temps en habitats troglodytiques, dépendances, caves viticoles, champignonnières… et même en demeures seigneuriales ; avant d’être transformées, plus récemment, en restaurants, gîtes, musées et autres sites touristiques.

Mais le tuffeau est aussi, dans son ensemble, une roche fragile, évolutive et particulièrement sensible à l’eau. En fonction de la qualité du tuffeau, de leurs environnements et mode de creusement, les cavités qui y ont été creusées sont amenées à évoluer, à plus ou moins brèves échéances. Cette évolution représente un risque non seulement pour les caves elles-mêmes, mais également pour les terrains qui les surmontent et qui sont susceptibles de s’affaisser en cas d’effondrement ou de foudroyage (rupture simultanée de piliers).

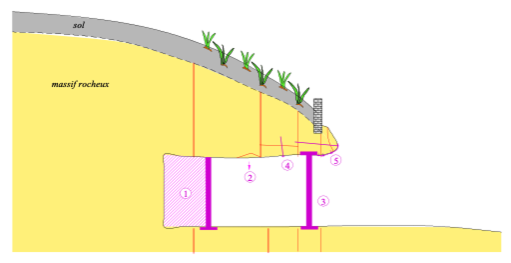

Il existe néanmoins toute une série de mesures de confortement qui permettent, au cas par cas, de réduire les risques liés aux caves, et qu’on peut rassembler en cinq familles :

Les comblements

Les comblements sont nécessaires lorsque la cave est menaçante, sans possibilité de confortement. Différentes techniques sont possibles :

- Le comblement hydraulique, consistant à l’injection à partir de la surface de sablons ou cendres (matériau incompressibles) mis en place avec de l’eau. Des tassements secondaires à terme sont possibles ;

- Le comblement par sable-ciment (dosage faible : 50 à 150 kg/m3), gravitaire ou sous pression. Des murs de rive, pleins, armés, ancrés, doivent être montés au préalable et la stabilité complète est assurée par un clavage final au coulis de ciment ;

- Le comblement par coulis mousse, utilisé essentiellement dans les cavités d’accès difficile car plus onéreux.

Les purges

Elles consistent à faire tomber de façon maitrisée les éléments instables ou menaçant de la voûte (blocs, décollement de voûte…) au moyen de cannes à purger.

Les maçonneries

Les piliers, murs, poutres et linteaux, arches maçonnées… assurent un blocage de contact et un soutènement par transmissions des charges. Ils doivent être ancrés dans la roche saine.

Les stabilisations de masses

Elles consistent à « rattacher » un bloc instable à la masse rocheuse compacte et stable située à l’arrière. Elles s’opèrent au moyen de tirants passifs, formés soit de tiges fibres de verre scellées à la résine (4 à 6 mètres de longueur), soit de tiges acier mis en place dans des trous forés, scellées au coulis de ciment (2 à 10 mètres de longueur). Dans les deux cas, les tirants disposent d’une plaque d’appui de tête. Pour des blocs moins volumineux, on peut également utiliser des clous de type « split set », constitués d’un cylindre acier creux introduit par percussion dans un trou de diamètre inférieur, sans scellement. Les longueurs sont plus courtes ; cette technique est par ailleurs adaptée au renforcement des matériaux altérés, où elle agit par resserrement ;

Les revêtements ou coques à la chaux

Ils consistent en un enduit projeté sur un grillage fixé à la voûte par des clous (split set) ou autres mèches. La chaux est préférée au ciment car elle ne fendille pas et permet l’évacuation de l’humidité.

On rappelle que ces travaux nécessitent l’intervention d’entreprises spécialisées ou bénéficiant d’une bonne expérience en la matière.

Enfin, outre la mise en œuvre de ces différentes techniques de confortement, on rappelle que la stabilité du coteau et des caves passe par la maîtrise de l’eau et de la végétation.